東大寺の大仏殿から東へ、二月堂や法華堂、手向山八幡宮方面に行く途中にある

東大寺の梵鐘のすぐ隣にあります。

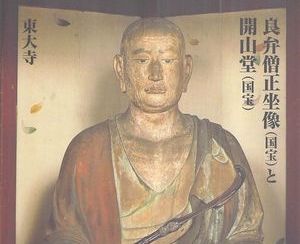

小さなお堂ですので一見地味なのですが、ここには今にも立って歩きそうなほどリアルに表現された

この像は、日本肖像彫刻の最高傑作と評されている像なんです!

俊乗堂はこの像を安置するために建てられたお堂なんです。

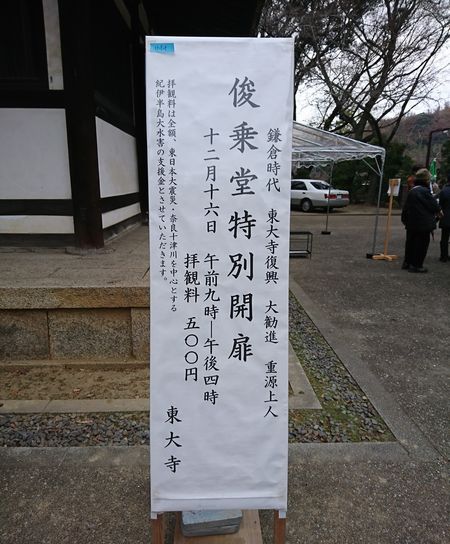

普段は扉が閉ざされていて拝観できないのですが、7月5日の俊乗忌と、12月16日の良弁忌の、年に二回だけ開扉されます。

12月16日の良弁忌の時は、開山堂や法華堂(三月堂)でも御開帳がありますので、その日に合わせて拝観しに行きました。

鎌倉時代に東大寺を再建した重源上人

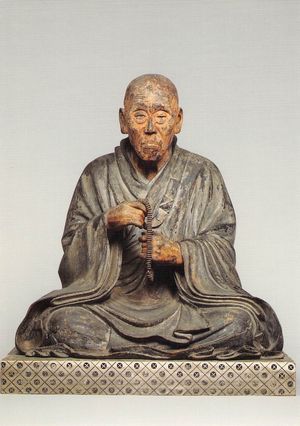

こちらが重源上人の坐像です。

俊乗堂の中央の須弥壇に座っていらっしゃいました。

以前にもあべのハルカス美術館の「東大寺展」でも拝見して驚いたのですが、この肖像は群を抜いてリアルすぎますね。

そんな重源さんはどういう人なのか?

一言でいうと、平重衡による南都焼討ちで伽藍を焼き尽くされた東大寺を再建した人です。

東大寺は何度か戦乱や災害で存亡の危機に陥りながらも、不死鳥のように復興を遂げてきた歴史があります。

その中でも大きな危機の一つに数えられるのが治承四年(1180)の、平重衡による南都焼き討ちです。

これによって奈良時代から蓄積されてきた文化遺産のほとんどが灰燼に帰して、たくさんの僧が焼死したり、逃亡を余儀なくされたのです。

そんな状態の東大寺を復興させたのが重源さんです。

人生40年と言われたこの時代、重源さんはなんと61歳。

すでに高齢にもかかわらず、大勧進職に任命されたんですね!

「勧進職」というのは、お寺の再建・修復の為に色々なところに出向いて寄付を募る仕事のこと。

重源さんはそのトップ、ということですね。

重源さんは、三度も宋に渡っている人物。

そしてどちらかというと、学僧というよりも技術者のような人だったそうです。

だから白羽の矢が立ったのかもしれません。

東大寺の復興にあたって、苦労が伴うのは想像できますよね。

平家が滅亡しても世の中の不信感はぬぐえない中、寄付を募るのも難しかったと思います。

そんな中で最大の課題とされていたのは、用材の確保です。

天平の創建の時は、材木の調達先となっていた今の三重、滋賀、兵庫あたりの近場から切り出すことができました。

でも、重源のいる鎌倉時代にはすべて切りつくしていたんですね。

そこで当時、東大寺の領地となっていて巨木の多かった山口県などで用材を入手しています。

それでも用材不足は解消されないのですが、そこで生み出された技術が

その最大の特徴は、太い柱に穴をあけて、そこに「

宋で学んできた様式に、日本独自の「和様」という様式、そして独自のアイディアをふんだんに取り入れて完成させた様式です。

この方法を用いるにあたって、部材の規格を統一したので、作業の効率化や資源の節約、さらに耐震性まで上げることに成功したんです。

普通、「勧進職」という役職程度で肖像まで作られることはないのですが、重源上人の行った仕事は、東大寺の劇的な復興につながったので、現在も大事に祀られているわけです。

背中の丸み具合、頬のこけ具合、左右の目の開きの違い、への字に結んだ口、しわの表現、しみにも見える質感など、なんとも生身の人間らしく表現されたこの像は、重源の晩年の姿。

86歳で亡くなったそうですから、その頃の姿でしょうか?

40歳で一生を終える時代に、ものすごい大往生ですね。

ちょっと前まで快慶作と言われていたのですが、最近では運慶作という説が強くなっているそうです。

快慶作、伝説の「釘打ちの弥陀」も

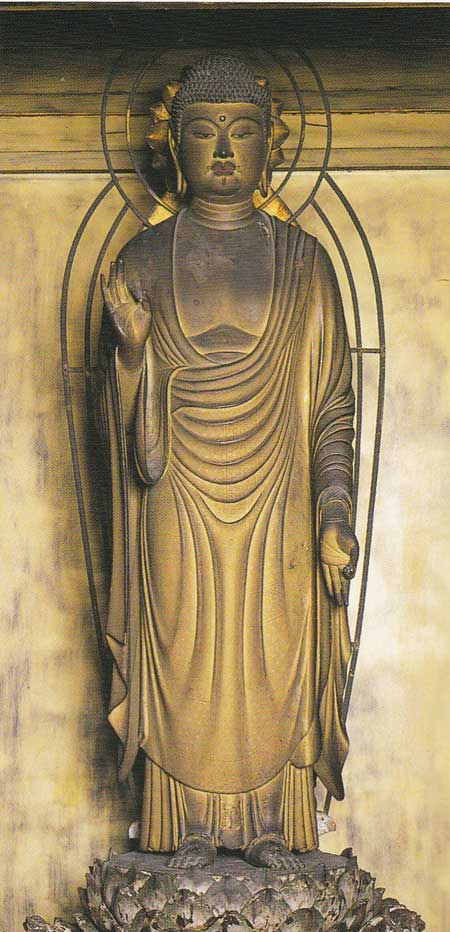

俊乗堂には、重源上人坐像意外に、愛染明王坐像と阿弥陀如来立像も安置されています。

そのうち阿弥陀如来立像は、快慶作といわれている端正な仏像です。

画像:淡交社「古寺巡礼奈良 3 東大寺」より

このサイズの阿弥陀如来像は、快慶がよく作っていた作風とのことですが、俊乗堂の阿弥陀如来立像には、一つ伝説があります。

別名釘打ちの弥陀と呼ばれています。

「釘打阿弥陀如来略縁起」という資料がありまして、浄土真宗の開祖「親鸞聖人」とその旧友の「

そこではこの像は、親鸞聖人が各地で遊学していた頃に、高野山で快慶に造ってもらったことになっているのですが、こんなエピソードになっています。

親鸞聖人は高野山でこの阿弥陀如来像に毎日祈念していました。

友人の寛顕もまたこの像に帰依していました。

ある日、寛顕が東大寺に詣でて念仏をとなえていると、高野山のこの尊像が金色の光を放ち、寛顕が臨終であると親鸞に告げました。

驚いた聖人は、急いで東大寺に行き、寛顕にお告げの内容を伝えました。

すると寛顕は、

「お告げにありがたく従わせてもらいましょう」

と言って、その夜大往生を遂げたのでした。

このことで親鸞聖人はますます深くこの阿弥陀像に帰依するようになりました。

一方、寛顕の孫がこの尊像を寛顕追悼のために祈念したいので、いただけないかと親鸞聖人に何度も頼んでくるので、聖人は実母と別れる思いでこの尊像と別れました。

その象は東大寺浄土堂に安置され、寛顕の孫は毎日怠ることなく祈念していたそうです。

しかしある夜のこと。

寛顕の孫が留守にしている時に、この尊像がしきりに声を出し、親鸞聖人の素へ帰ろうとするのです。

留守居の僧は驚き、尊像がいなくなるのを恐れて、仏の御足へ釘を打ち付けて止めようとしました。

すると御足より血が流れ、その相はたちまち盲目になってしまったそうです。

この話を知らないと気づきにくいですが、像の左足の甲に、釘で打ち付けたような穴を確認することができました。

親鸞聖人にまつわる仏像の伝説は結構耳にしますね^^

親鸞のそば食い木像についてもリンク先の記事で書きましたが、こういう伝説にまつわる仏像が実際に存在するのが面白いところですね。

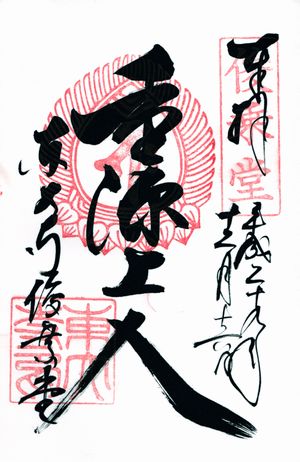

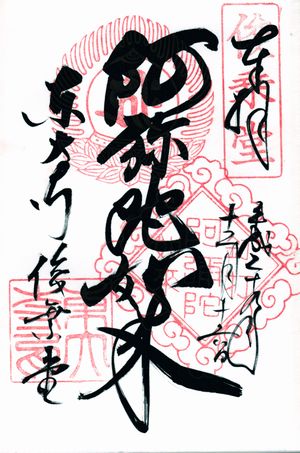

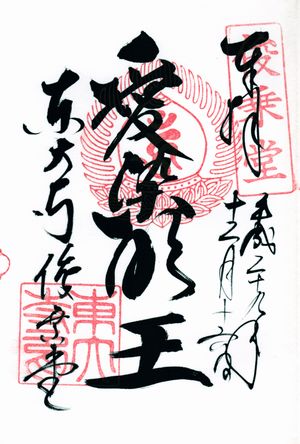

御朱印

俊乗堂の御朱印は、3つ用意されていました。

まずは重源上人の御朱印です。

釘打ちの弥陀の御朱印です。

愛染明王の御朱印です。

御朱印は、俊乗堂の斜め向かいにある念仏堂の隣に授与所がありますので、そちらで頂くことができます。

俊乗堂の開扉は年に2回ですが、御朱印はいつでも頂けるようです。

また、こちらの授与所では、行基堂で祀られている行基菩薩の御朱印や、念仏堂で祀られている地蔵菩薩の御朱印も頂けます。